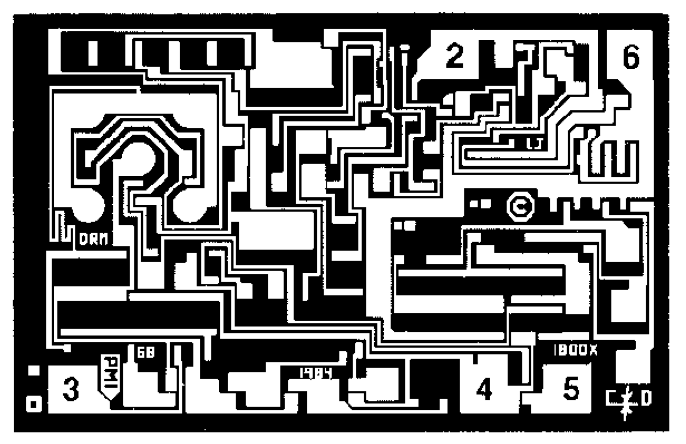

In diesem Beitrag untersuche ich den REF-02 Spannungsreferenz IC. Hierzu folgt zunächst eine analytische Betrachtung des Chips, gefolgt von einigen Messungen. Das hier untersuchte Exemplar ist von 1981.

Vor der Erläuterung des Messaufbaus erfolgt zunächst eine schaltungstechnische Analyse des ICs. Der Schaltplan sowie das Chip-Layout wurde von Analog Devices im Datenblatt veröffentlicht.

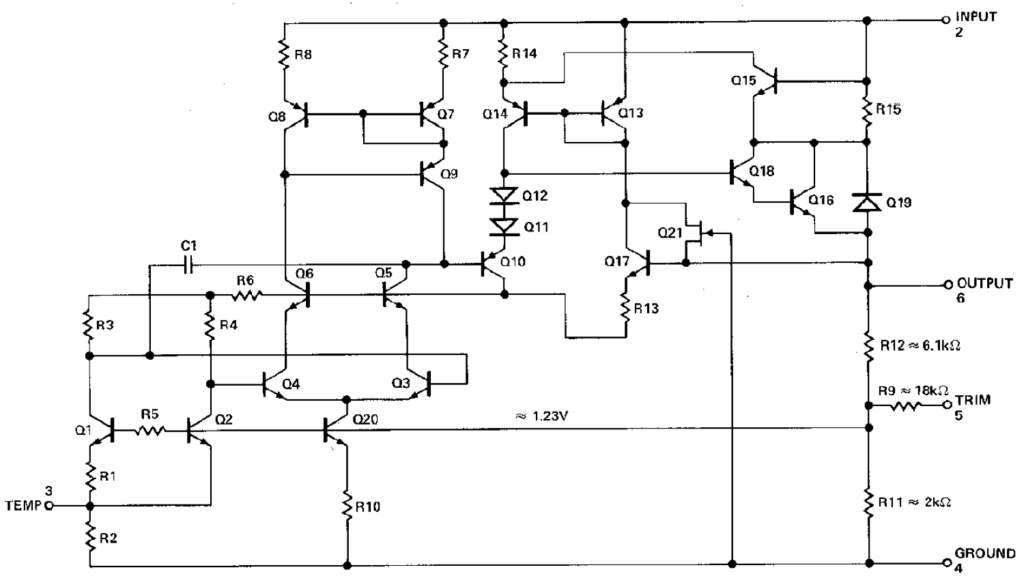

Schaltung des REF-02

Der REF-02 IC lässt sich Schaltungstechnisch in zwei Teile unterscheiden. Zum einen in die Bandgap-Zelle, welche die eigentliche Referenzspannung generiert. Sowie zum anderen in einen integrierter Operationsverstärker, welcher als Treiberschaltung fungiert. Wobei diese zum Teil miteinander kombiniert sind.

Bandgap-Zelle

Kern der Spannungsreferenz ist eine Bandgap-Zelle bestehend aus den Transistoren Q1 und Q2. Es handelt sich hierbei um zwei NPN-Transistoren, jedoch ist die Emitterfläche von Q1 um den Faktor 2 größer als die von Q2. Der dadurch enstehende Unterschied der Basis-Emitterspannungen U_be erzeugt einen PTAT-Strom (proportional-to-absolute temperature). Kombiniert mit der Basis-Emitterspannung von Q2 lässt sich eine fast temperaturunabhängige Spannung erzeugen.

Die über den Widerstand R2 abfallende PTAT-Spannung, welche proportional zum PTAT-Strom ist, ist am Pin TEMP herausgeführt. Der Temperaturkoeffizient beträgt ungefähr 1,94 mV/◦C. Über diese Spannung lässt sich der REF-02 IC auch als Temperatursensor einsetzen. Fernen besteht auch die Möglichkeit, die Temperaturspannung als Grundlage für eine Termostatschaltung herzunehmen und die Referenz konstant auf eine Temperatur zu halten.

Das Widerstandsnetzwerk aus R11 und R12 kombinieren die Bandgap-Zelle mit dem integrierten Operationsverstärker über eine Feedbackschleife und stellen so auch die Ausgangsspannung von +5V ein.

Integrierter Operationsverstärker

Grundlage des Operationsverstärkers bildet der Diffenrenzverstärker mit den Eingangstransistoren Q3 und Q4, sowie der dazugehörigen Stromquelle bestehend aus Q20 und R10. Referenzspannung für die Stromquelle ist die stabile Ausgangsspannung der Bandgap-Zelle. An den Kollektoren von Q3 und Q4 befindet sich ein Präzisions-Stromspiegel bestehend aus Q7, Q8 und Q9.

Der Ausgang des Differenzverstärker geht auf den Transistor Q10, welche als Treiber für die Darlington-Endstufe dient. Diese besteht aus den Transistoren Q16 und Q18. Zur Anhebung der Treiberspannung sind eingangsseitig an der Endstufe, zwei Dioden Q11 und Q12 verschalten. Diese gleichen den Basis-Emitter Spannungsabfall der Darlington Schaltung aus. An der Ausgangsseite der Endstufe befindet sich eine Reverse-Polarity Diode Q19 zum Schutz vor negativen Spannungen sowie eine Strombegrenzerschaltung bestehend aus R15 und Q15. Fließt ein zu hoher Ausgangsstrom, so fällt über R15 eine Spannung ab, welche den Transistor Q15 aussteuert. Durch diesen fließt dann Eingangsstrom von der Darlington Schaltung ab und limitiert so den Stromfluss.

Der Transistor Q17 erzeugt eine gebufferte Eingangsspannung, welche die Bandgap-Zelle sowie den Treiber der Endstufe versorgt.

Zum Starten der Schaltung ist der FET Q21 verbaut. Dieser ist beim Einschalten zunächst leitend, sobald sich die Ausgangsspannung aufbaut, wird die Gate-Source Spannung negativ und der FET-Transistor sperrt. Er ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aktiv beteiligt.

Durch den Stromspiegel bestehend aus Q13 und Q14 ist der Stromfluss der Darlington-Schaltung mit dem der restlichen Schaltung verkoppelt. Dadurch resultiert sich eine konstante Stromaufnahme. Vermutlich zur Stabilisierung von Schwankungen der Eingangsspannung.

Der Kondensator C1 befindet sich im Rückkoppelpfad und dient zur Stabilisierung. Zusätzlich ist eine Kaskodeschaltung im Differenzverstärker, bestehend aus Q5 und Q6, im Rückkoppelpfad, dies dient ebenfalls zur Stabilisierung und Verbesserung des Gains.

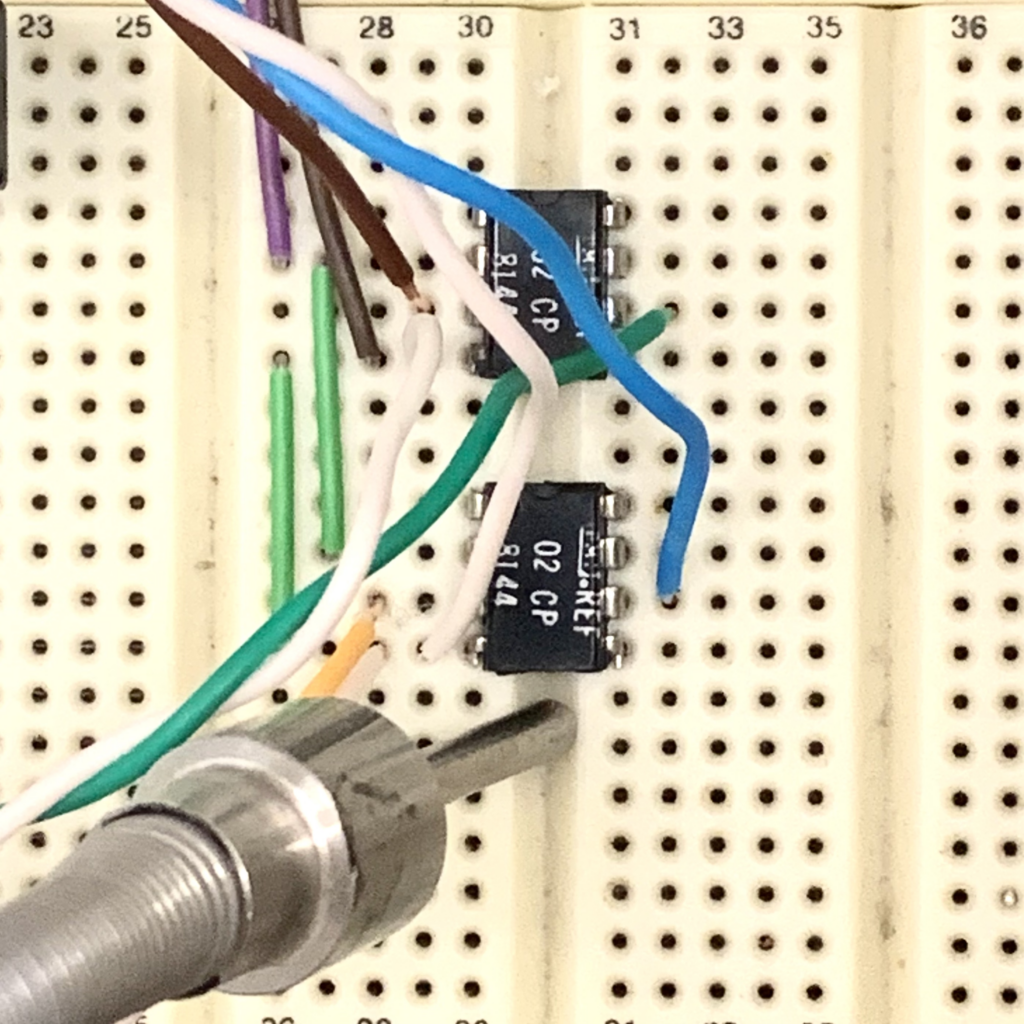

Messergebnisse

Da mich nicht nur die Theorie hinter der Referenz-Schaltung interessiert, sondern auch die Performance, habe ich einige Messungen durchgeführt. Hierzu wurde der IC auf einem Steckbrett betrieben. Gemessen wurde mit einem Keithley DMM6500. Als Temperatursensor kam ein PT100 zum Einsatz.

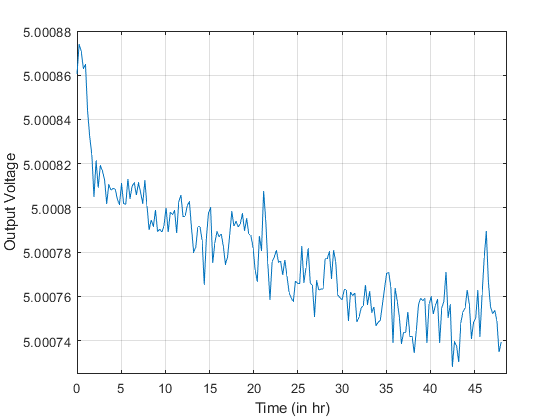

Stabilität

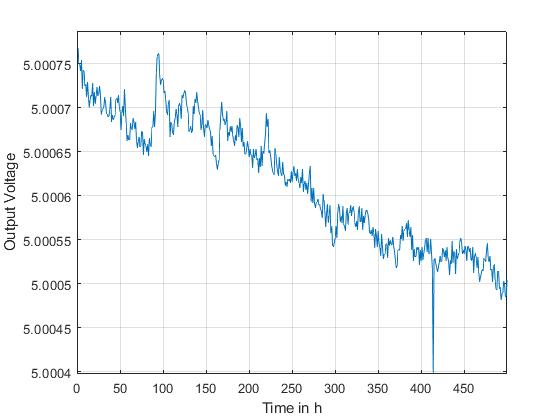

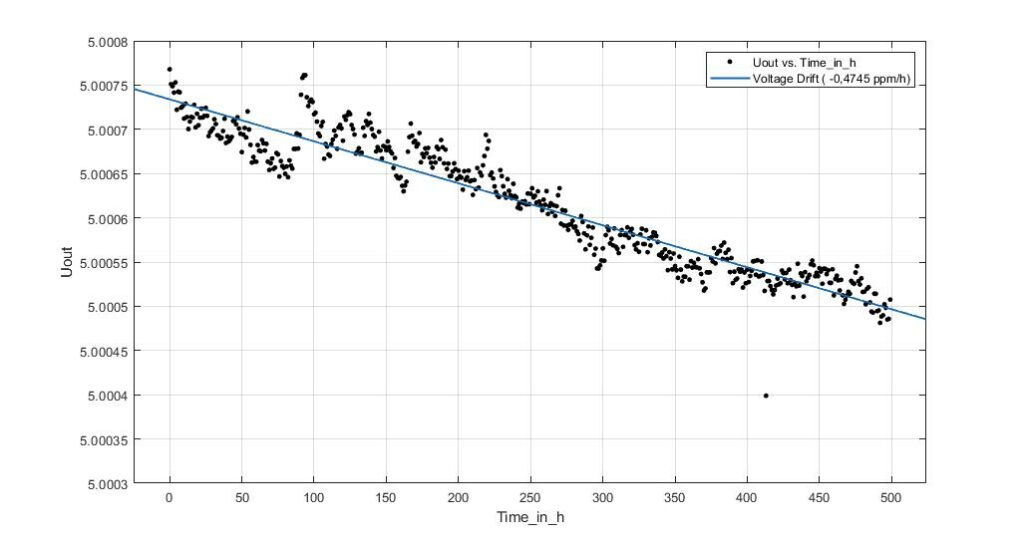

Als Erstes wurde die Stabilität der Referenz untersucht. Hierzu wurde in zwei Messungen, einmal 48 Stunden und einmal 500 Stunden lang, die Ausgangsspannung gemessen. Die Temperatur und die Eingangsspannung waren dabei stabil.

In den ersten 48h ist zu Beginn der Messung ein stärkerer Spannungsabfall zu erkennen. Danach sinkt die Ausgangsspannung konstant weiter. Dies lässt sich ebenfalls in der 500 Stunden Messung erkennen. Nach 548h ist die Ausgangsspannung von 5,00081 V auf ungefähr 5,00051 V abgesunken.

Die Ausgangsspannung fällt mit -0,4745 ppm/h ab. Dies wirkt auf den ersten Blick viel, ist jedoch der noch geringen Laufzeit der Referenz geschuldet.

TEMP-Spannung

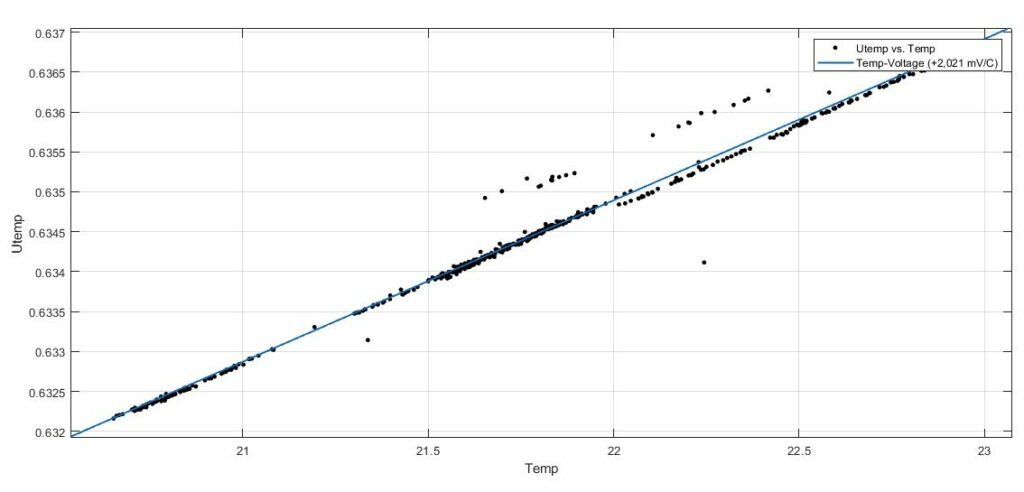

Eine weitere Funktion des REF-02 ist die Verwendung als Temperatursensor, hierzu kann man TEMP-Pin eine proportional zur Temperatur abhängige Spannung abgegriffen werden. Im Folgenden ist die Temperaturspannung gegen die mit dem PT100 gemessene Temperatur aufgetragen.

Es ist eine Temperaturabhängigkeit von +2,021 mV/Celsius messbar, was den +1,94 mV/Celsius aus dem Datenblatt nahekommt.

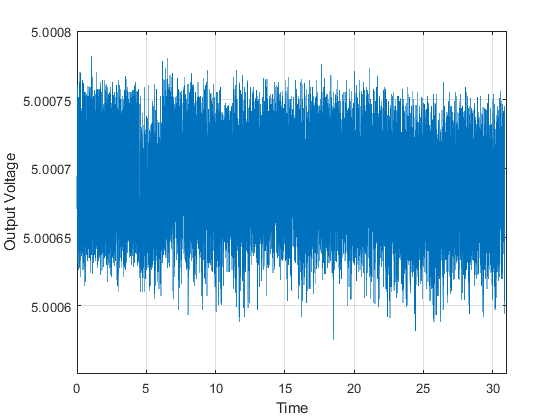

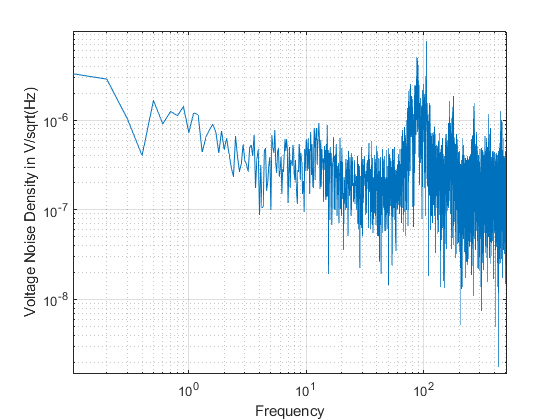

Rauschen

Es wurde ebenfalls das Rauchsignal der Referenz über einen 30s langen Zeitraum gemessen und per FFT-Analysiert.

In den niedrigen Frequenzen fällt das Rauschen konstant ab. Bei 100Hz ist ein Peak mit Harmonischen zu erkennen. Ich vermute, dass es sich um Einstörungen eines Gleichrichters handelt.

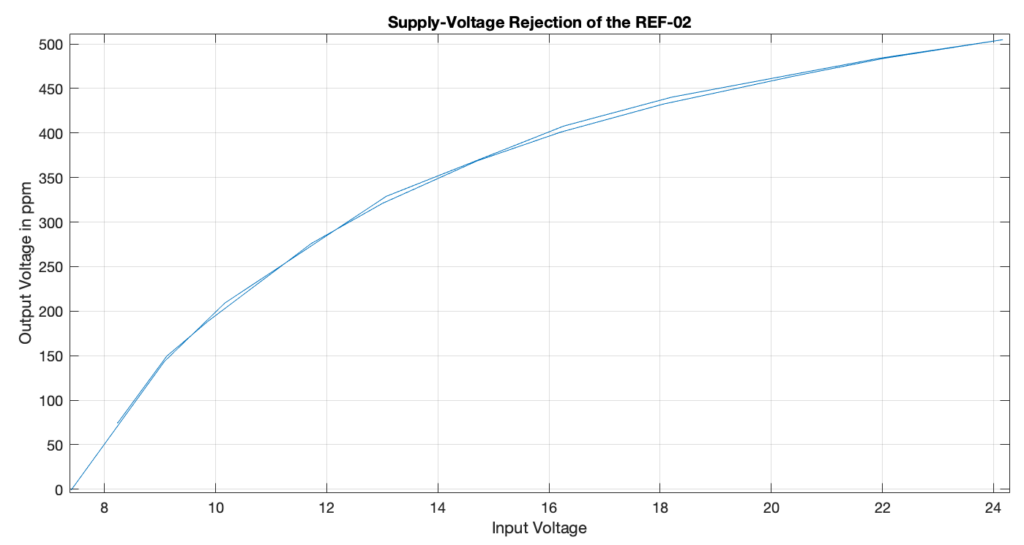

Einfluss der Versorgungsspannung

In einer weiteren Messung wurde untersucht, welchen Einfluss die Versorgungsspannung auf die Ausgangsspannung des REF-02 hat. Hierzu wurde die Versorgungsspannung auf 28 V hoch und wieder runter gesweept.

Die gemessene Ausgangsspannung wurde gleich in ppm umgerechnet. Es lässt sich ein hyperbolischer Zusammenhang zwischen Eingangs und Ausgangsspannung erkennen. Die maximale Abweichung beträgt 500ppm. Deshalb ist ein Linearregler zur Vorregulierung zu empfehlen.

Eine Antwort zu „REF-02 Spannungsreferenz“

[…] diesem Beitrag zeige ich Messergebnisse einer missglückten Langzeitmessung der REF-02 und ADR441 Spannungsreferenz. In anderen Beiträgen bin ich bereits näher auf diese eingegangen. […]